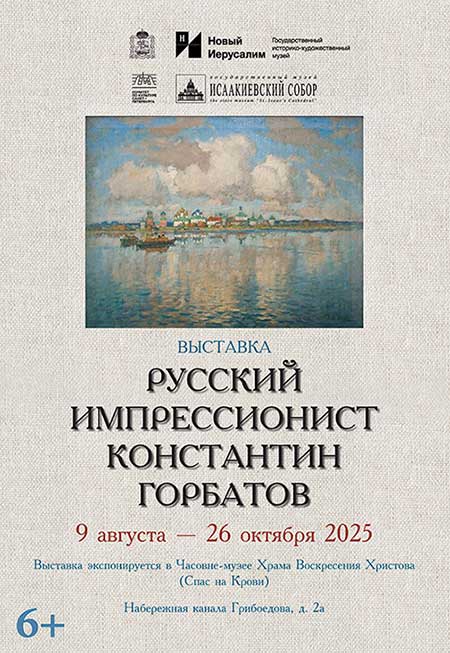

С 9 августа по 26 октября Государственный музей «Исаакиевский собор» приглашает желающих познакомиться с творчеством русского импрессиониста Константина Ивановича Горбатова (1876–1945). Экспозиция, в которую войдут 56 живописных и графических работ мастера из собрания Государственного музея «Новый Иерусалим», будет располагаться в выставочном зале Часовни-музея Спаса на Крови.

Константин Горбатов — русский живописец, пейзажист, представитель русского импрессионизма, много и плодотворно работавший в России. После отъезда в эмиграцию в 1922 году его связь с Родиной не прервалась, уютные провинциальные русские города с их улочками, церквями, гармоничными пейзажами оставались постоянным и неслучайным мотивом его творчества.

Искусство как праздник — так можно охарактеризовать суть его творчества. Легкость, свет, цвет — вот что отличает его живопись. Уже в ранних этюдах он проявлял себя как незаурядный колорист. Созданные им произведения отличаются легкостью работы с цветом и светом, особенно тщательной и вместе с тем естественной передачей бликов, рефлексов, свечения.

Этюдность, свойственная русскому импрессионизму, хорошо просматривается в творчестве Горбатова. Среди представленных работ — легкие, наполненные воздухом и светом этюды «Новгород Великий» (1910-е), «Углич. Зима» (1910-е), «Троице-Сергиева лавра» (1910), «Псков» (1913), «Провинция» (1915), «Сергиев Посад» (1916), «Новгород» (1918).

Зимние пейзажи — особая тема в творчестве мастера. В экспозиции представлена работа «Зима. Этюд» (1914), в которой художнику удалось передать нематериальные ощущения хрустящего морозца, пронизанность светом и воздухом, воздушную наполненность.

На небольших по размеру картонах или на фанерках ему удавалось запечатлеть уникальные моменты состояния природы — «Серый день» (1907), «Зимний пейзаж с паровозом» (нач. 1920-х), «Весенний пейзаж» (1920).

Путешествия также нашли отражение в работах живописца. В Италии он с удовольствием экспериментировал с яркими цветовыми сочетаниями, сложными ракурсами и композицией. Многочисленные марины, горы, сельские постройки и волшебные виды Венеции наполнены живописной декоративностью и мажорным звучанием, что ярко демонстрируют представленные на выставке «Итальянский дом» (1926), «Синее море. Капри» (1925), «Венецианская ночь» (1930-е).

Будучи за границей, Константин Горбатов, используя опыт пленэрной живописи, писал по памяти пейзажи России. Пронизанные ностальгией работы «Осень во Пскове» (1930-е), «Псков» (1930-е), «Деревенский пейзаж с полем и церковью» (1930-е), «Весной в березовой роще» (1932), «Ростов Великий» (1943) вносят в выставку особую, трогательную ноту. Свет, воздух, легкость, выразительность, красота — все это сочетал в своих работах импрессионист Константин Горбатов, всегда и везде остававшийся русским художником.